2025年度の文部科学省概算要求では、教職員定数の改善に向けて「新たな定数改善計画」が策定されましたが、実質的には定数減となる見込みで、現場からは不十分との声が上がっています。

制度の背景と目的

- 教職員定数とは?

学校に配置される教員数の基準。児童生徒数や学級数に応じて国が定める。 - 改善の目的

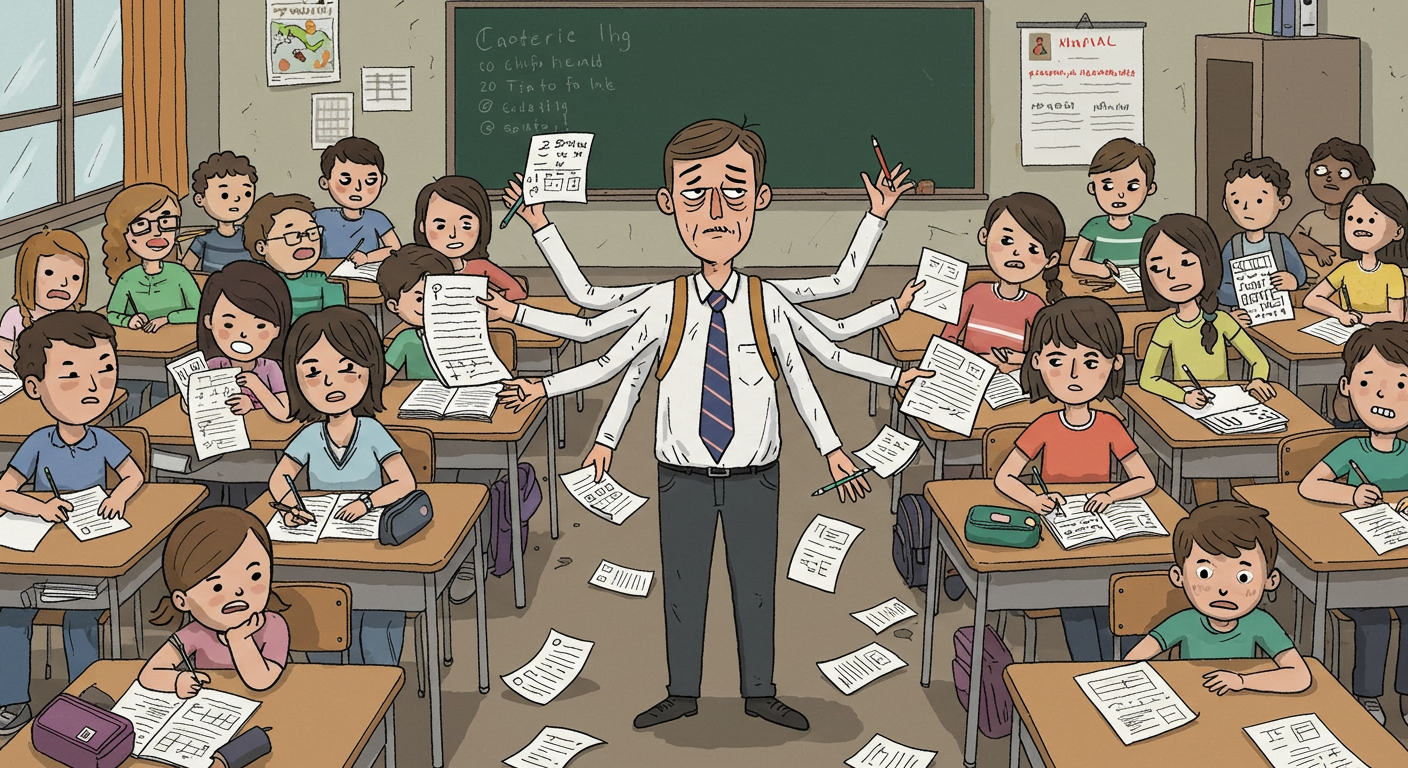

少人数学級の推進、教科担任制の拡充、特別支援・不登校・外国籍児童など多様な教育課題への対応。 - 現場の課題

教員未配置、長時間労働、専門人材不足などが深刻化。特に地方では採用困難が顕著。

2025年度の概算要求のポイント

- 定数改善計画の策定

中学校35人学級の実現、小学校教科担任制の推進、多様な教育課題への対応。 - 要求額と実態

文教関係予算:4兆3883億円(前年比微増)。定数増7653人に対し、自然減8703人で差し引き1050人の定数減。 - 支援スタッフの充実

教員業務支援員、副校長マネジメント支援員などに153億円。 - 処遇改善

教職調整額の引き上げ(残業代の代替)を段階的に実施。2025年度に5%増、2031年度までに10%増を目指す。

課題と批判

- 実質定数減

「改善」と言いつつ、自然減を上回る増員がなく、現場の負担軽減にはつながらない。 - 教職調整額の引き上げだけでは不十分

残業代の支給がないまま「定額働かせ放題」が続く懸念。 - 少子化による定数削減の誤解

少子化でも教育課題は複雑化しており、教員数の維持・増加が必要。

今後の論点と提案

| 論点 | 解説 |

|---|---|

| 定数改善の実効性 | 自然減を上回る定数増が必要。特別支援・外国籍児童対応などを考慮した定数設計へ。 |

| 教員の処遇改善 | 調整額だけでなく、残業代支給・勤務時間管理の法的整備が不可欠。 |

| 教員確保の地域格差 | 地方自治体の採用支援、地域枠制度、大学連携の強化が必要。 |

| 将来推計の精緻化 | 少子化の中でも必要教員数を科学的に推計し、財務省との交渉材料に。 |

まとめ

2025年度の文部科学省による教職員定数の改善は、「働き方改革」「教育の質向上」「多様な教育課題への対応」を掲げながらも、実質的には定数減となる見込みであり、現場の期待との乖離が指摘されています。

教職調整額の引き上げや支援スタッフの配置など一定の前進はあるものの、根本的な課題である教員数の確保と処遇改善には、より踏み込んだ制度設計と予算措置が求められます。

今後は、少子化の中でも教育の複雑化に対応できる定数設計、地域格差の是正、教員の専門性と働きがいを両立する仕組みづくりが重要です。

キヨミチ

定数の改善は進めてほしいところだけど、それに伴って質が下がると本末転倒だよね。教員でなくてもできることを、アウトソーシングできるような施策を本腰入れて考えてもらう方が、現実味がありそうだけどなぁ。