フィンランドは、世界でも教育先進国として知られています。その中でも注目されているのが「現象ベース学習(Phenomenon-Based Learning)」という新しい学びのスタイルです。これは、従来の教科ごとの学習を超え、実社会の「現象」をテーマに学ぶというもの。今回はこのユニークな教育手法についてご紹介します。

1. 現象ベース学習とは?

現象ベース学習は、例えば「気候変動」「移民」「テクノロジーの進化」など、現実世界で起きている複雑な現象をテーマに、複数の教科(理科、社会、数学、言語など)を横断して学ぶアプローチです。

特徴:

- 教科横断型の学び:一つの現象を多角的に捉える。

- 探究的な姿勢の育成:生徒が自ら問いを立て、調査・分析・発表を行う。

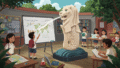

- 協働学習:グループでのディスカッションやプロジェクトが中心。

- 実社会との接続:学びが現実世界と直結している。

2. なぜこの学びが注目されているのか?

フィンランドでは、21世紀型スキル(クリティカルシンキング、創造性、協働力など)を育むことが教育の重要な目的とされています。現象ベース学習は、こうしたスキルを自然に身につけることができるため、教育改革の柱として位置づけられています。

3. 実際の授業例

例えば「気候変動」をテーマにした授業では、以下のような学びが展開されます:

- 理科:温室効果ガスの仕組みや地球温暖化のメカニズム

- 社会:国際的な環境政策や経済への影響

- 数学:CO₂排出量の統計分析

- 言語:環境問題に関するプレゼンテーションやレポート作成

4. 日本への示唆

日本でも探究学習やSTEAM教育が注目されていますが、現象ベース学習のような教科横断型のアプローチはまだ限定的です。フィンランドの事例は、日本の教育に新たな視点をもたらす可能性があります。

5. おわりに

現象ベース学習は、単なる知識の習得ではなく、「生きる力」を育む教育です。未来を生きる子どもたちに必要な学びとは何か――そのヒントが、フィンランドの教育には詰まっています。

キヨミチ

現象をベースに学ぶって、すごい発想だよね。子供たちって時事ネタが以外に好きだから、最近起きた社会問題とかを取り上げてみると、興味を持って取り組めそう!教科書の内容をただ進めていく授業って、退屈だもんね。こういうカリキュラムが年に何回かあるといいね。